供回り防止ワッシャー使用事例

ボルトナットの供回りとはナットを締めたり緩めたりする際にボルトが一緒に回転してしまう現象のことです。供回りが発生すると適切にボルト締結ができず、作業が進まなくなることがあります。供回り防止が実現すると効率化につながります。供回りは通しボルトの場合に発生します。通しボルトとは貫通した穴にナットと組み合わせて使用するボルトのことです。このページでは供回り防止のための解決策を提案します。

通しボルトとは?

通しボルト

通しボルトはボルト締結の中でも一般的な用途であり、部材を両側からナットで挟み込んで固定する際に使用されます。通しボルトは建築土木、産業機械、配管フランジ、鉄道車両の組立などで使用され多くの分野で重要な役割を果たしています。

特に部材同士を強固に締結し、安定性や耐久性を向上させるために使用されることが多いです。それぞれの用途に応じて、ボルトの材質や強度、耐熱性、耐圧性などが求められるため、適切なボルトを選択することが重要です。

供回りの無視できないデメリット

ボルトの供回り(共回り)は施工現場において非常に重大な問題とされています。その理由は供回りが発生した時点で設計通りの軸力(締付け力)がボルトに導入されていない可能性が高く、接合部としての機能を果たしていない状態になってしまうからです。

本来、ナットを締め付けることでボルトには軸方向に引張力(軸力)がかかり、それによって部材が強固に圧着されます。しかし、供回りが起きてしまうと、ナットを締めているつもりでもボルト軸自体が一緒に回転してしまい、軸力がほとんど加わりません。これでは締結部に必要な摩擦力が得られず、接合部が緩みやすくなったり、荷重に耐えられず滑りや破断につながる恐れがあります。

さらに、供回りが発生した場合、多くの公的機関や標準仕様書では、当該ボルトを「正しく締結されていない不良品」と見なし、再使用せずに交換することが求められます。なぜなら、すでに締結過程で過剰な回転や摩耗が発生している可能性があり、そのまま使い続けた場合、正しい軸力が導入できるかどうかの保証がなくなるからです。

そのため、ボルト、ナット、座金の一式を交換する必要があり、特に高所や狭所での作業では大きな手間と時間を要します。また、交換作業のために工事全体の進行が一時中断されることもあり、工程管理やコスト管理の面でも非常に大きな影響を及ぼします。

【参考記事】一般社団法人日本建設業連合会

日建連・鉄骨専門部会の資料において、共回りが何か、どう危険か、どう処置すべきかが体系的に記述されています

https://www.nikkenren.com/kenchiku/sekou/steel_frame_Q%26A/B-2-10.pdf

供回りが発生する原因

バックアップレンチで固定

供回りが発生するのはナットを回したときに生じる回転の力がボルトにも伝わり、ボルトが固定されずに動いてしまうためです。では具体的にどのような理由で供回りが起こるのか説明していきます。

まず、一番大きな原因としてはボルトを締結する際に背面側のナットがしっかり固定されていないことが挙げられます。通常、背面側のナットはバックアップレンチ等で固定され、ナットを回しても背面側のナットは動かないようになります。

また、ボルトやナットの材質がステンレスなどの滑りやすい金属でできている場合も、摩擦が少なくなるため、供回りが起こりやすくなります。さらにボルトが取り付けられている部材の表面がツルツルしていると、ボルトが滑りやすくなり、ナットを回したときにボルトが動いてしまうことがあります。

さらにボルトのねじのピッチ(山の間隔)が粗いことも供回りを引き起こす要因になります。ボルトのねじには「並目ねじ」と「細目ねじ」がありますが、並目ねじはねじ山の間隔が広いため、ナットを回したときの回転の力がボルトに伝わりやすくなります。一方、細目ねじはねじ山の間隔が狭いため、摩擦が大きくなり、ナットを回してもボルトが一緒に回りにくくなります。そのため、供回りを防ぐには、細目ねじのボルトを使用することが一つの対策になります。

このように供回りが発生する主な理由としてボルトの頭が固定されていないこと、ボルトとナットの摩擦が少ないこと、ナットを回す力が強すぎること、ボルトのねじのピッチが粗いこと、そして振動や外部からの力が加わることが挙げられます。供回りが起こると、ボルトとナットをしっかりと締め付けることができなくなり、作業の効率が悪くなるだけでなく、ボルトの緩みや脱落につながる危険もあります。そのため、供回りが発生しないように、ボルトをしっかり固定する方法や、摩擦を増やす対策を取り入れることが重要です。

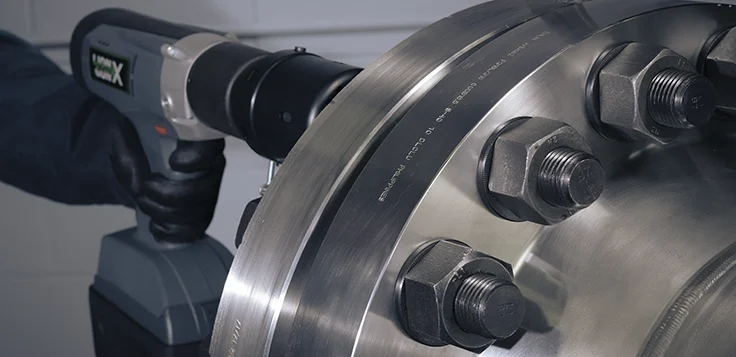

油圧トルクレンチを用いたボルト締結作業

供回り防止の解決策

バックアップレンチを使用

供回りの対策について解説します。まず、最も基本的な方法として、ボルトの頭をしっかり固定することが挙げられます。ボルトの頭が固定されていれば、ナットだけを回して締め付けることができます。

次に工具の使い方を工夫する事も供回りを防ぐポイントになります。例えば、ボルトの頭を固定しながらナットを締める「二丁掛け」と呼ばれる方法があります。これは一つのレンチでボルトの頭をしっかり押さえながら、もう一つのレンチでナットを回す方法です。

供回り防止ワッシャーのご提案

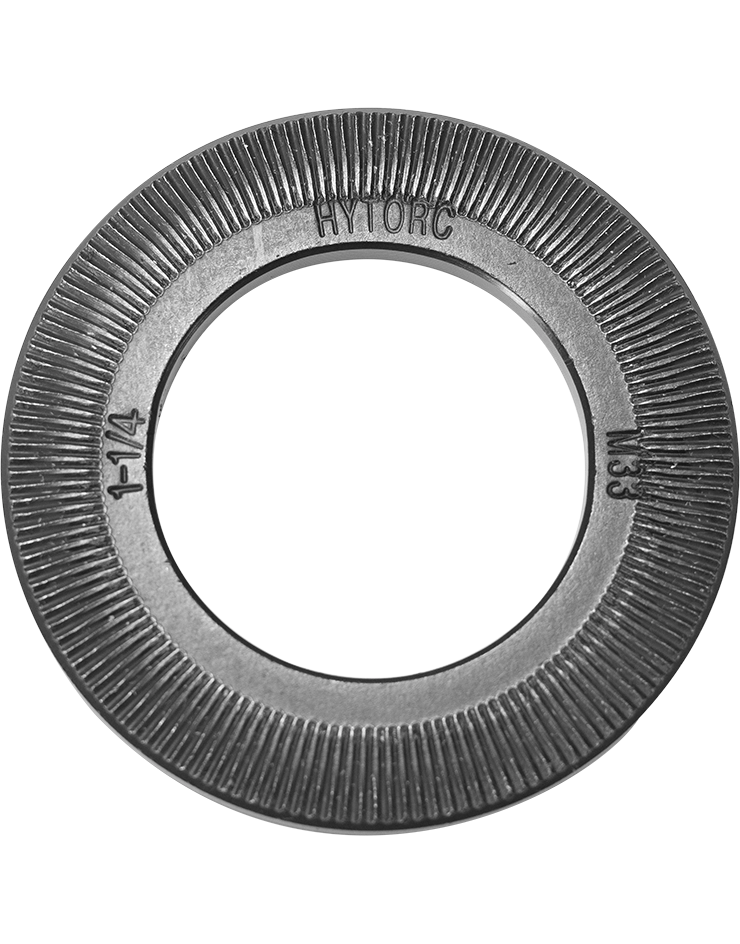

画期的な供回り防止アイテム

当社が開発したこのワッシャーを使用するとボルト締め作業がより安全かつ効率的になります。反動のない設計によりナットを固定する必要がないためバックアップレンチや治具が不要になるため背面ボルトナットの固定に伴う手指の挟み込みリスクが解消されるため、怪我のリスクが軽減されます。M14-M80までのラインナップがあります。

このワッシャーは両面ローレット加工により、振動下でもボルトの完全性が確保され、確実な結果が得られます。お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズでき、温度の問題、耐腐食性、特殊コーティングに簡単に対処できるため、どのような状況でも最適なパフォーマンスが保証されます。供回り防止ワッシャーはASTM F3394/F3394M 規格に準拠しています。

ナットと座面の間に入れた供回り防止ワッシャー

この供回り防止ワッシャーの導入を検討するお客様は1枚無料で供回り防止ワッシャーのお試しが可能ですのでお気軽にメールフォームから当社にお問い合わせ下さい。使い方も簡単で背面ナットと座面の間に入れるだけです。この供回り防止ワッシャーの採用実績などはお気軽にお問い合わせ下さい。