ユニファイねじはアメリカやカナダを中心に使われているインチ単位のねじです。ユニファイねじには大きく分けて「ユニファイ並目ねじ(UNC)」と「ユニファイ細目ねじ(UNF)」の二種類があります。それぞれ、ねじ山の間隔等が異なるため、適した用途や性質にも違いがあります。ユニファイねじは国際規格化されたインチねじとして工業的に広く使われており、自動車や機械分野でも重要な役割を果たしています。

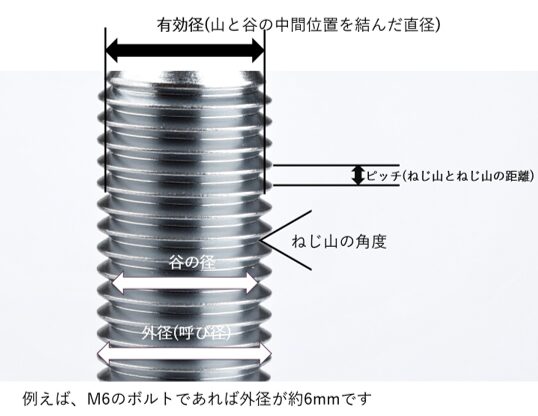

「ユニファイ並目ねじ(UNC)」も「ユニファイ細目ねじ(UNF)」のねじ山の角度は同じ60度です。1インチあたりの山数(TPI, Threads Per Inch)が異なるのは「深さ」だけでなく「ピッチ(山と山の間隔)」の違いによるものです。つまりねじ山の角度は同じですがピッチの違いがあるので1インチあたりの山数の違いがあるという事です。このようにユニファイねじの理解は、精密な設計や部品互換性を確保するうえで欠かせません。

ユニファイ並目ねじ

まずユニファイ並目ねじ(UNC)はねじ山の間隔が広く、山が太く深い形をしています。このため、多少ねじの入りが斜めになってもスムーズに締め付けられ、作業性が高いのが特徴です。また、山が大きく頑丈なため、衝撃や振動にも比較的強く、屋外や建築現場、機械組立など過酷な環境でも安定した性能を発揮します。一方でピッチが粗い分、1回転あたりの進みが大きく、微妙な位置調整や精密な締め付けには不向きであり、振動による緩みやすさは細目ねじに比べてやや劣ります。

ユニファイ並目ねじ(UNC) 寸法表

| 呼び径(インチ) | TPI(山数) | 外径(mm) | ピッチ(mm) |

|---|---|---|---|

| 1/4 | 20 | 6.350 | 1.270 |

| 5/16 | 18 | 7.938 | 1.411 |

| 3/8 | 16 | 9.525 | 1.587 |

| 7/16 | 14 | 11.113 | 1.814 |

| 1/2 | 13 | 12.700 | 1.954 |

| 9/16 | 12 | 14.288 | 2.117 |

| 5/8 | 11 | 15.875 | 2.309 |

| 3/4 | 10 | 19.050 | 2.540 |

| 7/8 | 9 | 22.225 | 2.822 |

| 1 | 8 | 25.400 | 3.175 |

ユニファイ細目ねじ

ユニファイ細目ねじ(UNF)はねじ山の間隔が狭く、同じ長さの中により多くの山を持っています。そのため、ねじ同士の接触面積が大きくなり、締め付けたときの緩みにくさや高い保持力が得られます。また、薄い材料や限られたねじ長さでも十分な固定力を発揮できるため、自動車や航空機、精密機器など、振動の多い場所や高い精度が求められる分野で多く使われます。しかし、山が細かい分、汚れやさびの影響を受けやすく、かじりやすいという欠点があり、作業時にはねじの状態管理や慎重なねじ込みが必要になります。また、並目ねじに比べてねじ込みに時間がかかり、加工精度の要求も高いため、製造コストがやや上がる傾向があります。

ユニファイ細目ねじ(UNF) 寸法表

| 呼び径(インチ) | TPI(山数) | 外径(mm) | ピッチ(mm) |

|---|---|---|---|

| 1/4 | 28 | 6.350 | 0.907 |

| 5/16 | 24 | 7.938 | 1.058 |

| 3/8 | 24 | 9.525 | 1.058 |

| 7/16 | 20 | 11.113 | 1.270 |

| 1/2 | 20 | 12.700 | 1.270 |

| 9/16 | 18 | 14.288 | 1.411 |

| 5/8 | 18 | 15.875 | 1.411 |

| 3/4 | 16 | 19.050 | 1.587 |

| 7/8 | 14 | 22.225 | 1.814 |

| 1 | 12 | 25.400 | 2.117 |

ユニファイ並目ねじ(UNC)とユニファイ細目ねじ(UNF)の比較

| 項目 | ユニファイ並目ねじ(UNC) | ユニファイ細目ねじ(UNF) |

|---|---|---|

| ねじ山のピッチ | 粗い(山の間隔が広い) | 細かい(山の間隔が狭い) |

| 1回転で進む距離 | 長い(早く進む) | 短い(遅く進む) |

| 組み付けやすさ | 高い(多少斜めでも入りやすい) | 低め(正確な位置合わせが必要) |

| 振動に対する緩みにくさ | 普通 | 高い |

| 耐衝撃性・強度 | 高い(山が太く深い) | 普通〜高い(接触面積は多い) |

| 汚れ・傷への強さ | 強い(屋外向け) | 弱い(精密用途向け) |

| 加工コスト | 低め | やや高め |

ユニファイねじはアメリカ製の機械や自動車、工具などに広く使われており、海外製品の修理や部品交換では避けて通れません。もし手元のねじがユニファイかメートルか分からない場合はまず直径を測り、インチかミリかを判断し、その後に山の数を数えてTPIを確認することで特定できます。刻印や図面にUNCやUNFといった記号があれば、さらに確実に判別できます。こうした基本を押さえておけば、初めて触れる人でもユニファイねじを安全に選び、正しく使うことができます。

UNC / UNF サイズ別 TPI 早見表

| 呼び径(インチ) | UNC(並目)TPI | UNF(細目)TPI |

|---|---|---|

| NO.0 (0.060″) | なし | 80 |

| NO.1 (0.073″) | 64 | 72 |

| NO.2 (0.086″) | 56 | 64 |

| NO.3 (0.099″) | 48 | 56 |

| NO.4 (0.112″) | 40 | 48 |

| NO.5 (0.125″) | 40 | 44 |

| NO.6 (0.138″) | 32 | 40 |

| NO.8 (0.164″) | 32 | 36 |

| NO.10 (0.190″) | 24 | 32 |

| NO.12 (0.216″) | 24 | 28 |

| 1/4 (0.250″) | 20 | 28 |

| 5/16 (0.3125″) | 18 | 24 |

| 3/8 (0.375″) | 16 | 24 |

| 7/16 (0.4375″) | 14 | 20 |

| 1/2 (0.500″) | 13 | 20 |

| 9/16 (0.5625″) | 12 | 18 |

| 5/8 (0.625″) | 11 | 18 |

| 3/4 (0.750″) | 10 | 16 |

| 7/8 (0.875″) | 9 | 14 |

| 1 (1.000″) | 8 | 12 |

【参考記事】University of Virginia – PDF資料「UNC/UNF Threads」

このPDF(University of Virginia 提供)では、UNC(粗目ねじ)とUNF(細目ねじ)のそれぞれの概要、1インチあたりの山数(TPI)、およびピッチ(mm単位)を明確に示しています。

https://fpg.phys.virginia.edu/fpgweb/useful_info/UNC_UNF_threads_1.pdf

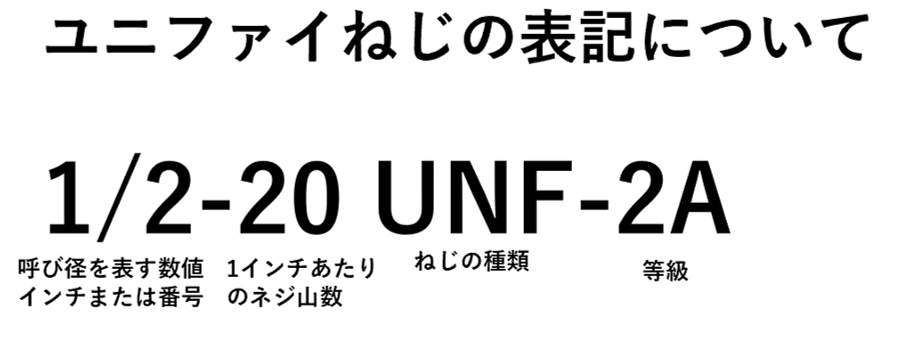

表記例と読み方

[呼び径] – [TPI] [ねじの種類] – [等級]

-

1/4-20 UNC-2A

→ 呼び径1/4インチ、1インチに20山、並目、等級2、外ねじ。 -

3/8-24 UNF-3B

→ 呼び径3/8インチ、1インチに24山、細目、等級3、内ねじ。 -

1/2-20 UNF-2A LH

→ 呼び径1/2インチ、1インチに20山、細目、等級2、外ねじ、左ねじ。

ユニファイねじの表記はねじの大きさや種類、精度などを順番に並べて示す方法が決まっています。まず最初に呼び径が書かれます。これはインチ単位で表され、小さいサイズでは「NO.1」「NO.2」など番号で、大きくなると「1/4」や「3/8」といった分数で示されます。次に1インチあたりに何山あるかを示すTPI(Threads Per Inch)が続きます。例えば「1/4-20」であれば、1/4インチ径で1インチあたり20山という意味になります。その後にねじの種類を表す記号が入り、「UNC」は並目、「UNF」は細目、「UNEF」は極細目を意味します。さらに等級(クラス)が記され、数字とアルファベットの組み合わせで精度やはめあいのきつさを表します。数字は1から3まであり、1がゆるめで3が最も精密です。

アルファベットはAが外ねじ(ボルト側)、Bが内ねじ(ナット側)を示します。もし左回りで締まる左ねじの場合は、最後に「LH」と付け加えます。例えば「1/4-20 UNC-2A」であれば、呼び径1/4インチ、1インチに20山、並目、等級2の外ねじという意味になります。このようにユニファイねじの表記はそれぞれの要素が順序よく並んでおり、記号を読み取ることでねじの仕様を正確に理解できるようになっています。

ユニファイねじの歴史

19世紀半ば、アメリカでは種類・規格の異なるねじが乱立し、互換性がなく不便でした。そんな中、ウィリアム・セラーズ(William Sellers)が「製造しやすくて組み合わせやすい」60°の角度と平らな山頂を持つねじを提案。これが「United States Standard(USS)ねじ」の原型となり、鉄道や政府機関を中心に一気に普及しました。

第一次世界大戦、さらに第二次世界大戦ではアメリカ・イギリス・カナダの間でねじ規格の違いが軍需供給に支障をきたし、大きな問題となりました。これを受け、戦後の1948年にアメリカ、イギリス、カナダが合意し、“インチ系ねじの統一規格”としてユニファイねじが採用されました。その後、1949年には正式にアメリカのANSI/ASME B1.1 規格として制定されました。ユニファイねじはアメリカやカナダにおいて標準として確立され、自動車・航空・機械分野で広く使われました。イギリスも戦後に採用し始め、互換性のあるねじ体系となりました

世界的なメートル化の流れとISO規格の普及

一方、1947年に創設された国際標準化機構(ISO)により、メートルねじ(Mねじ)の規格が整備され、次第に世界中で標準的になっていきました。現在では、世界のほとんどがISOメートルねじへ移行していますがアメリカやカナダ、特に航空・自動車・工具などの分野ではユニファイねじがいまだに根強く使われています。一部資料によるとアメリカ国内でも製品の40%以上にISOメートルねじが使用されており、徐々に移行が進んでいることが伺われます。一方、イギリスではユニファイねじから完全にISOメートルねじへ移行した傾向があります

ユニファイねじはインチ単位のアメリカ規格(ASME/ANSI B1.1)で日本の主流であるミリ単位のJIS B 0205(ISOメートルねじ)とは互換性がありません。さらに国内の部品メーカーはほとんどがメートルねじを生産しており、ユニファイねじは需要が限られるため在庫も少ないです。また、日本国内の製造品は多くが国内規格やISO規格で完結しており、ユニファイねじを必要とするのは輸入品や海外仕様の機械に限られます